Il corpo nero in fisica classica

Del concetto di buco nero abbiamo sentito parlare tutti almeno una volta, mentre “corpo nero” è un’espressione che è più difficile che evochi qualcosa. Si tratta di un sistema fisico di carattere ideale che può assorbire radiazioni elettromagnetiche di qualsiasi tipo senza che vi sia la minima riflessione. Dunque un oggetto che assorbe alla perfezione la luce che lo colpisce.

A definire questo concetto per primo fu il fisico tedesco Gustav Robert Georg Kirchhoff nel 1862. Sempre a lui si devono tre importanti leggi sulla spettroscopia che spiegano le interazioni possibili tra le radiazioni luminose e la materia. I suoi studi circa questo sistema fisico ideale furono poi ripresi all’inizio del 1900 da Max Planck, iniziatore della teoria quantistica.

Aspetto e caratteristiche del corpo nero

Si tratta di un sistema fisico ideale e quindi non riproducibile nella realtà, in particolare per la questione relativa al suo equilibrio termico. Oltre ad assorbire qualsiasi tipo di radiazione elettromagnetica questo oggetto è anche in grado di emetterla. Per la legge di conservazione dell’energia quindi quella che è in grado di assorbire sarà uguale a quella reimmessa nell’ambiente.

La definizione di corpo nero dipende dal fatto che assorbendo ogni lunghezza d’onda l’oggetto ideale di cui parliamo apparirebbe di colore scuro. In natura però non esiste alcun materiale con le proprietà descritte, quindi per rappresentarlo si ricorre a uno schema celebre. Si tratta di una sfera cava dal contorno spesso e nero con un singolo foro da cui entra la luce.

Nel disegno si rappresenta il solido come un cerchio per far vedere che succede al suo interno al passaggio della radiazione. I raggi di luce entrando rimbalzano sulla superficie interna e si riflettono restando all’interno del guscio cavo. In questo modo la sfera le assorbe e poi le riemette nell’ambiente dalla superficie esterna, tramite irraggiamento.

Per definizione la frequenza delle radiazioni elettromagnetiche che questo oggetto è in grado di emettere dipende solo dalla sua temperatura. Su questa capacità quindi non ha effetto il materiale che compone la sfera e non può esserci alcuna influenza dalla luce riflessa perché come già detto essa è nulla. Il sole è un sistema che per funzionamento si avvicina molto all’oggetto ideale che stiamo esaminando.

Lo spettro elettromagnetico

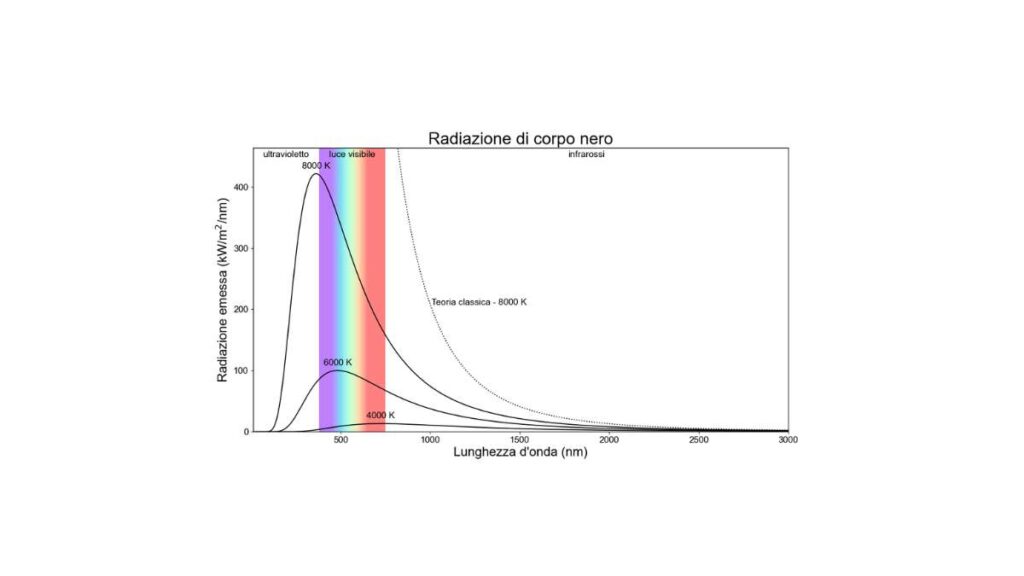

Se il corpo nero è in grado di emettere radiazioni luminose oltre che assorbirle allora si può ricavare l’energia che è in grado di rilasciare. Per farlo si ricorre al suo spettro elettromagnetico, un grafico che mette in relazione l’intensità della radiazione emessa con la sua lunghezza d’onda. Si ottiene una curva a campana, la cui area sottesa corrisponde all’energia rilasciata dall’oggetto.

La formula standard per ricavare la potenza/energia irradiata da un sistema fisico è Pemessa = εσST4, dove nel dettaglio:

- ε è l’emissività, che nel caso dell’oggetto ideale in esame è totale e quindi ha valore pari a 1, che è il massimo che si possa registrare.

- σ rappresenta la costante di Stefan-Boltzmann e corrisponde a un valore di 5,67 x 10-8 W/m2K4.

- S corrisponde alla superficie dell’oggetto, o meglio della sfera nel caso in esame.

- T è la temperatura assoluta del sistema fisico in esame, e si esprime in Kelvin.

La funzione che permette di disegnare lo spettro elettromagnetico è la funzione di Planck. In fomula è B(λ,T) =3,472 x 10-5/λ5(e1,439/λT– 1) erg cm-3s-1.

Applicazioni astrofisiche del corpo nero

In Astrofisica infatti per studiare lo spettro elettromagnetico di un astro lo si approssima a un corpo nero. La temperatura assoluta però in questi casi si indica come temperatura effettiva (Te), ossia quella che la stella avrebbe se fosse un sistema fisico ideale. Così non deve stupire che stelle che presentano la stessa Te abbiano luminosità molto diverse, proprio a causa dell’approssimazione.

A differenza della curva del sistema ideale però la composizione chimica delle stelle porta alla comparsa di bande diverse nel suo spettro di emissione. Infatti gli elementi che la sostituiscono possono sottrarre parte della radiazione che il corpo celeste rilascia nello spazio. L’effetto schermante descritto si definisce proprio line blanketing.

Un altro fenomeno naturale approssimabile alla natura di un sistema con emissività ideale è quello della radiazione cosmica di fondo (CMB). Questa non è altro che uno spettro elettromagnetico di natura fossile che è rimasta nell’Universo come residuo del Big Bang. Scoperta nel 1965, sembra che la sua curva risulti sovrapponibile rispetto a quella del sistema ideale.