La bioluminescenza in chimica

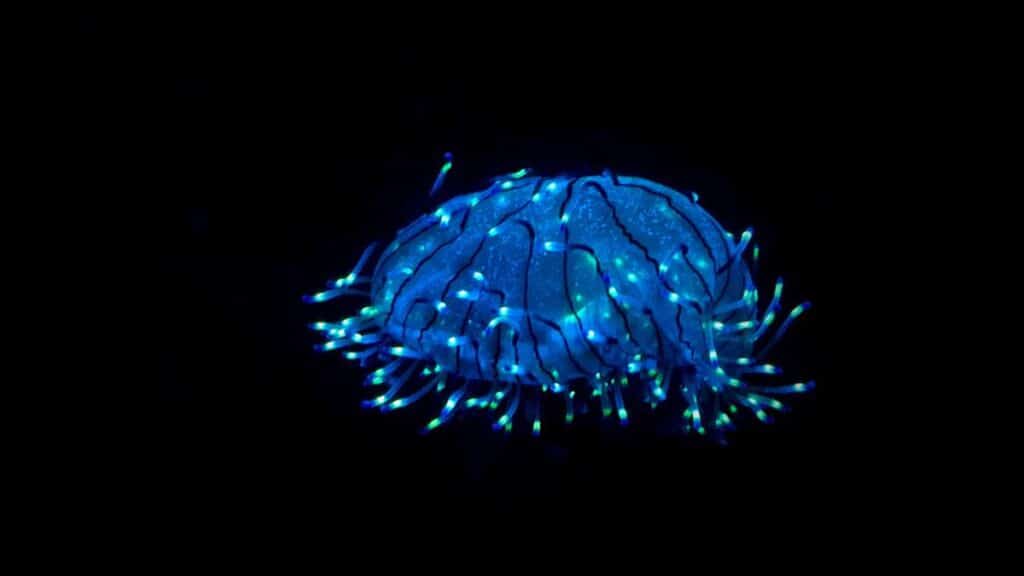

Il fenomeno della bioluminescenza si può descrivere come la capacità da parte di alcuni organismi di emettere luce attraverso delle reazioni chimiche. Per avere un’idea di come appaia basta pensare alle lucciole, piccoli coleotteri diffusi in campagna che sono in grado di illuminare il proprio addome. Ma ci sono anche meduse, funghi e pesci in grado di fare lo stesso.

Il fatto che questa capacità si trovi in specie che dal punto di vista tassonomico risultano distanti fa pensare che questa si sia sviluppata in modo indipendente nei diversi phyla. In più esiste più di un meccanismo fisiologico che rende possibile l’emissione di luce corporea, altro dettaglio che alimenta questa tesi. Nessuna delle reazioni però prevede che l’organismo assorba luce dall’esterno.

Come funziona la bioluminescenza

Questo aspetto ci dice che la lunghezza d’onda di questa radiazione deve essere compresa fra i 1.100 nm e i 380 nm. Inoltre tutti i processi biochimici di questo tipo trasformano l’energia chimica a disposizione in energia luminosa senza sviluppare calore.

Non c’è quindi dispersione sotto forma di energia termica, che stresserebbe l’organismo aumentando la sua temperatura interna.

La bioluminescenza risulta un caso particolare del fenomeno più diffuso della chemioluminescenza, dove nel corso di reazioni chimiche inorganiche si produce luce.

Un esempio è l’ossidazione del fosforo puro (P) a temperatura ambiente che porta alla produzione di una flebile luce verde. Il suo nome in greco significa infatti portatore di luce (ϕωσϕόρος).

Sia quando il fenomeno avviene nell’ambiente che all’interno dell’organismo però la radiazione osservabile è provocata da un salto quantico.

Vale a dire da elettroni che passano da uno stato eccitato a uno con energia minore e che nel passaggio emettono luce. In altre parole si può dire che si verifica un’emissione di fotoni.

In quali specie animali si verifica questo fenomeno

- Nel phylum degli Cnidari troviamo diversi idrozoi e sifonofori in grado di emettere luce. La maggior parte una molecola chiamata coelenterazina come substrato per la reazione. Un caso particolare però è quello della medusa Aequorea victoria che per produrre radizione luminosa usa una sostanza nota come Green Fluorescent Protein (GFP).

- Tra i Molluschi la classe dove c’è il maggior numero di specie che compiono bioluminescenza è quella dei Cefalopodi. Questi animali presentano lungo il corpo e in particolare a livello dei tentacoli diversi fotofori, ovvero piccoli organi dove si svolge questa reazione. Un esempio à il “calamaro vampiro” che sfrutta i lampi di luce per confondere i predatori.

- Nelle profondità degli oceani troviamo diverse specie ittiche bioluminescenti, tra cui i Myctophidae (pesci lanterna).

- Tra gli animali terrestri che producono luce troviamo gli insetti della famiglia Lampyridae, che conta circa 2.000 specie. Nel loro caso l’emissione di segnali luminosi fa parte dei meccanismi di corteggiamento che precedono l’accoppiamento. Attraverso il lampeggiamento infatti maschi e femmine riescono a localizzarsi.

La bioluminescenza e il caso della luciferina

La prima, che rappresenta il substrato della reazione, è un composto eterociclico che in presenza di ossigeno e ATP è in grado di produrre luce. Altri prodotti di reazione sono l’ossoluciferina, anidride carbonica. Dalla rottura dei legami dell’ATP risultano anche AMP e fosfato inorganico (Pi).

L’emissione di luce prodotta dalla luciferina ha un caratteristico colore giallo-verde. In questa reazione di bioluminescenza per ogni piccolo i pulso luminoso risulta necessario l’impiego di 8 molecole di ATP. Per questo alcuni ricercatori hanno impiegato questo processo per misurare la quantità di ATP contenuta all’interno delle cellule.

Non esiste una sola forma di luciferasi, anzi questa denominazione raggruppa una famiglia di proteine che dal punto di vista strutturale sono diverse fra di loro. Questo significa che sono molecole con funzione enzimatica che si sono evolute in modo indipendente fra di loro in vista però di uno scopo comune.

Il colore della luce che emette la reazioni fra luciferasi e luciferina dipende dalla sua sequenza amminoacidica. Basta infatti sostituirne uno solo perché la colorazione della radiazione emessa cambi molto. Si è fatto un tentativo inserendo un’asparagina al posto di una serina e anziché una luce giallo-verde la proteina ha emanato un bagliore rosso.