L'agente patogeno del Covid-19 e l'analisi dei determinanti proteici

Negli ultimi tre anni un agente patogeno ha chiuso in casa tutto il mondo e continua a circolare sotto forma di nuove varianti. Si tratta del Covid-19 (SARS-CoV-2), un coronavirus trasmesso all’uomo molto probabilmente da un contatto con i pipistrelli o con il pangolino. Questo virus continua ad essere oggetto di studio per trovare nuovi farmaci e vaccini per contrastare i nuovi ceppi virali.

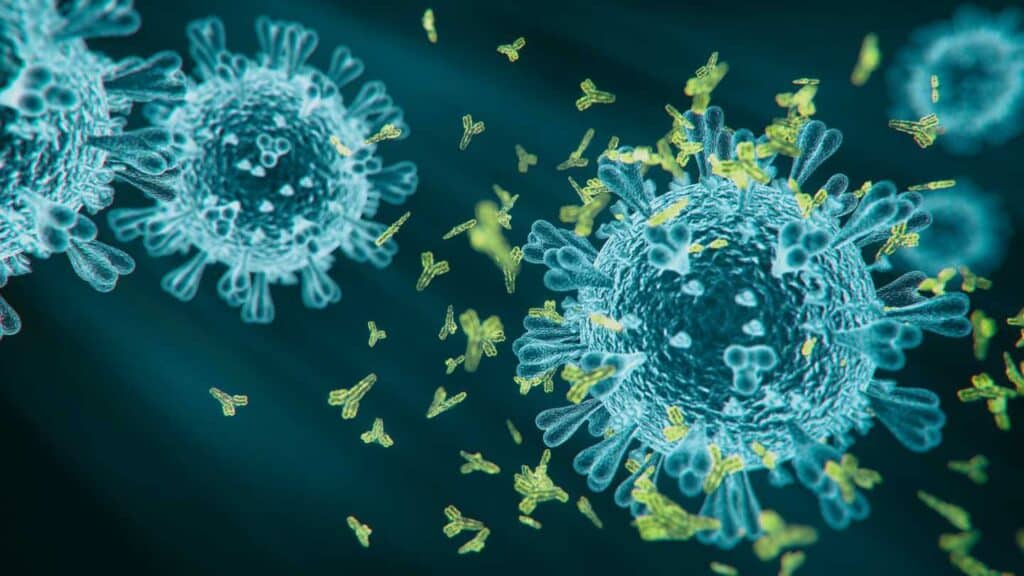

In particolare i ricercatori si focalizzano sull’analisi degli epitopi immunodominanti del Covid, detti anche determinanti proteici. Si tratta delle porzioni idrofile egli antigeni presenti sulla superficie del coronavirus. Le parti idrofile sporgono verso l’esterno e quindi mediano l’interazione con gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario.

Struttura dell’agente patogeno Covid-19

Prima di entrare nello specifico meglio fare un riepilogo sul Covid. Si tratta prima di tutto di un virus dotato di pericapside, ovvero un rivestimento di fosfolipidi a doppio strato che in inglese si definisce envelope. Dal pericapside da cui sporgono diverse proteine strutturali che giocano un ruolo fondamentale nei meccanismi di infezione e replicazione del coronavirus.

All’interno del pericapside si trova il nucleocapside, l’agente patogeno vero e proprio. Si tratta di una struttura di rivestimento composto di monomeri proteici che protegge l’acido nucleico, o meglio il genoma del virus. Nel caso del Covid che appartiene alla classe dei retrovirus si tratta di un filamento singolo di RNA.

Avere come acido nucleico l’RNA conferisce al coronavirus un tasso di mutazione molto alto rispetto ai virus a DNA. Di conseguenza possiede grande capacità di adattamento e può generare rapidamente nuove varianti. Il DNA infatti durante la trascrizione che avviene all’interno della cellula ospite è soggetto a un controllo della sequenza per evitare errori di sequenza. Ma questo non vale per l’RNA.

Il genoma del Covid-19 codificava per i 9.860 aminoacidi che compongono sia le proteine strutturali che non strutturali del virus. Tra le non strutturali ci sono in particolare le proteasi e la polimerasi RNA-dipendente. La seconda in particolare è indispensabile alla replicazione del genoma virale nella cellula ospite.

I determinanti proteici del Covid-19

Questo agente virale è caratterizzato da 4 epitopi proteici (detti anche determinanti), elencati di seguito:

- La proteina Spike (S). Si tratta della proteina che protrude dal pericapside formando le punte che conferiscono a questo agente patogeno la forma di una corona se osservato al microscopio. A formare questa proteina contribuiscono due componenti aminoacidiche maggiori che si indicano con S1 e S2.

- Le proteine di membrana (M). Definiscono la forma del pericapside e hanno un ruolo chiave nell’assemblare le particelle virali interagendo con la proteina S. La loro struttura primaria conta 220 aminoacidi e sono le proteine strutturali più abbondanti.

- La proteina del nucleocapside (N). La sua funzione principale è quella di incorporare nel nucleocapside l’RNA virale, ma è coinvolta anche anche nella sua trascrizione e replicazione. La struttura della proteina N è altamente conservata nei coronavirus e per questo è il bersaglio di vari farmaci allo studio contro il Covid.

- Le proteina dell’envelope (E). Si tratta di strutture proteiche molto piccole, non superiori a 109 aminoacidi che contribuiscono alla formazione del pericapside. Appartengono alla classe delle viroporine, che agiscono come canali di membrana per entrare nella cellula ospite.

La proteina Spike nel meccanismo di infezione dell’agente patogeno

Tra i determinanti proteici la Spike è sicuramente la più conosciuta visto che è la responsabile dell’ingresso del virus nelle cellule. L’interazione avviene grazie alla sua subunità S1, che si lega al recettore ACE2 presente sulla membrana cellulare. Si tratta di un enzima di conversione dell’angiotensina presente sulla superficie delle cellule che compongono i polmoni, i reni, il cuore e le arterie.

La subunità S2 della proteina Spike interviene dopo il legame tra S1 e ACE2 per mediare l’ingresso del Covid. Contiene una piccola regione chiamata FP, un peptide di fusione della membrana interna. A mediare il processo aiuta anche il suo dominio trans-membrana (TB). Grazie a questo meccanismo la proteina Spike riesce a entrare anche all’interno dei linfociti T prodotti dall’organismo.

Per studiare farmaci che possano inibire il legame tra la proteina Spike e l’enzima ACE2 si è studiata a lungo la struttura della prima. Per ricavarla i ricercatori hanno utilizzato sia la cristallografia a raggi X che la criomicroscopia elettronica. Grazie alla struttura si è scoperto che l’infettività del virus è dovuta alla forza delle interazioni che forma con ACE2, 4 volte superiori al quelle di SarS-CoV.